1949年、レオ・フェンダーの手によってこの世に送り出された「エスクワイヤー」、そして1950年の「ブロードキャスター」。それは、現代のエレキギターの歴史が始まった瞬間でもあった。後に「テレキャスター」と名付けられたその楽器は、装飾を削ぎ落としたソリッドなボディ、無骨なハードウェア、そして突き刺さるような高音域という、あまりにも原始的で、あまりにも完成されたプロダクトだった。

発売から半世紀以上。ギブソンのレスポールが「華やかさ」を、ストラトキャスターが「万能性」を象徴するならば、テレキャスターが象徴するのは常に「反骨」であり「実直」さだ。

なぜ、俺たちはテレキャスターを持つギタリストにこれほどまでに惹かれるのか。それは、このギターが「弾き手の魂をそのまま曝け出す」鏡のような楽器だからではないだろうか。誤魔化しの効かない一本の木と弦。それをねじ伏せ、独自の美学を構築したロックギタリストたちを、独断と偏見、そして溢れんばかりのリスペクトを込めてセレクトした。

FENDER ( フェンダー ) / Made in Japan Junior Collection Tele Butterscotch Blonde

永遠のロックンロール・アイコン|キース・リチャーズ(The Rolling Stones)

テレキャスターの歴史を語る上で、この男を避けて通ることは不可能だ。ザ・ローリング・ストーンズの心臓部、キース・リチャーズ。彼が抱える「ミカウバー(Micawber)」と名付けられた50年代製のバタースコッチ・ブロンドは、世界で最も有名なテレキャスターと言っても過言ではない。

「引き算」が生んだ魔法のグルーヴ

キースのプレイスタイルを象徴するのは、なんといっても「オープンGチューニング」だ。6弦を外し、5本の弦だけで構成されたそのサウンドは、通常のギターでは決して出せない「ルーズでありながら強固な」唯一無二のグルーヴを生み出す。

『Brown Sugar』や『Honky Tonk Women』のイントロが鳴り響いた瞬間、会場の空気は一変する。フロント・ピックアップに換装されたハムバッカーから放たれる太く歪んだトーンと、リアの突き刺さるようなカッティングの対比。キースは、テレキャスターというシンプルな道具を使って、ロックンロールの「正解」を定義してしまった。

彼にとってテレキャスターは、単なる楽器ではない。ステージ上で敵をなぎ倒す武器であり、人生を共にする相棒だ。キースの影響でテレキャスターを手に取ったギタリストは、世界中に星の数ほどいる。私もまた、その魔力に当てられた一人だ。

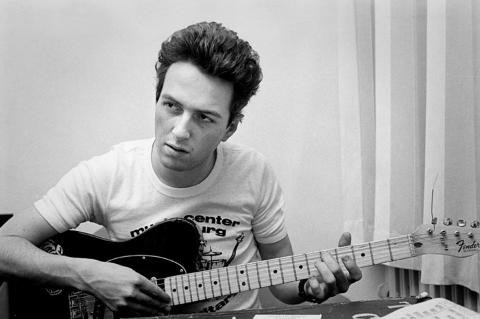

パンクの魂を刻んだ伝道師|ジョー・ストラマー(The Clash)

パンク・ロックという荒々しいムーブメントの中で、テレキャスターに「思想」を込めたのが、ザ・クラッシュのジョー・ストラマーである。

塗り潰された黒、剥き出しの意志

彼の愛機は、1966年製のサンバースト・テレキャスターだった。しかし、彼はそれを自身のアイデンティティを誇示するかのように、黒いペンキでラフに塗り潰した。さらに「IGNORE ALIEN ORDERS(エイリアンの命令を無視せよ)」といったステンシルやステッカーを貼り付け、その風貌はもはや楽器というよりは、ストリートの壁画のような様相を呈していた。

ジョーの演奏は、テクニックを競うものではない。激しくかき鳴らされる「ダウンストロークの連打」こそが彼の真骨頂だ。テレキャスター特有の「アタックの速さ」は、彼の叫びと呼応し、聴き手の胸ぐらを掴む。

もしジョー・ストラマーがストラトキャスターを使っていたら、ザ・クラッシュの音楽はもっと洗練され、もっと「行儀の良い」ものになっていただろう。あの無骨なテレキャスターだったからこそ、ロンドン・コーリングの衝撃は、時代を超えて響き続けているのだ。

「マシンガン」と称された驚異のカッティング|ウィルコ・ジョンソン(Dr. Feelgood)

パブロックの先駆者、ドクター・フィールグッドのウィルコ・ジョンソン。彼のテレキャスターは、音楽理論を超越した「打楽器」としてのギターの可能性を提示した。

ピックを捨てた指先が刻むビート

黒いボディに赤いピックガード。この象徴的なルックスのテレキャスターから繰り出されるのは、ピックを使わない独特の指弾きスタイルだ。リードギターとリズムギターを同時にこなすような、あまりにも高速で鋭いカッティングは、まさに「マシンガン」の異名にふさわしい。

彼のプレイスタイルは、指先から血が流れるほど激しいものだった。赤いピックガードは、その血を目立たなくするためだという逸話(都市伝説かもしれないが)があるほどだ。カクカクとしたロボットのような動きでステージを練り歩き、観客に銃を向けるようにギターを構える。その姿は、狂気と気品が同居する唯一無二のパフォーマンスだった。

末期癌を宣告されながらも、「不死鳥」のようにステージへ戻ってきた彼の最期まで、その傍らには常にテレキャスターがあった。

日本が生んだ幾何学の魔術師|布袋寅泰(BOØWY / solo)

日本のロックシーンにおいて、「テレキャスター(タイプ)」をこれほどまでにスタイリッシュに昇華させた人物は、布袋寅泰をおいて他にいない。

1本のギターから始まった伝説

BOØWY初期、布袋氏はたった1本のテレキャスタータイプ(後に伝説となるフェルナンデス製の通称「ギタリズム柄」)しか所有していなかった。彼は後にインタビューでこう語っている。「音がすぐに切れてしまう、弾きづらいギターだったからこそ、あの独特のカッティング・スタイルが生まれた」と。

名曲『BAD FEELING』のイントロを聴けば、テレキャスターがいかにパーカッシブな楽器であるかが理解できる。190cm近い高身長に、長い手足。そこから繰り出される、正確無比かつダイナミックなアクション。彼はギターを「歌わせる」だけでなく、ダンスさせるように奏でた。

彼が使用したフェルナンデスのTEJシリーズは、当時のギターキッズたちにとっての「聖杯」となった。現在、彼はフェンダー製のシグネチャーモデルも所有しているが、我々の脳裏に焼き付いているのは、やはりあの幾何学模様のモノトーンなテレキャスターだ。

90年代の空気ごと切り裂いた狂犬|アベフトシ(THEE MICHELLE GUN ELEPHANT)

1990年代、日本のロック界に「カッティングの衝撃」を再定義したのが、ミッシェル・ガン・エレファントのアベフトシだ。

漆黒のテレキャスター・カスタム

彼のメイン機は、フロントにハムバッカーを搭載したテレキャスター・カスタム。ウィルコ・ジョンソンの流れを汲みつつも、よりラウドで、より攻撃的なサウンド。アンプから放たれる音圧は、聴く者の鼓膜を突き破らんばかりの鋭さを持っていた。

アベフトシという男がテレキャスターを低い位置で構え、鬼のような形相で弦をしばき上げる姿は、もはや神々しさすら感じさせた。彼のリフは、楽曲の「伴奏」ではなく、楽曲そのものの「支配」だった。

2009年、彼はあまりにも早くこの世を去った。しかし、今なおYouTubeやSNSでは、彼のコピーを試みる若者が絶えない。ストラトやレスポールでは絶対に出せない、あの「ゴリッ」とした低音と「ジャキッ」とした高音の混ざり合い。アベフトシの魂は、テレキャスターの鳴りの中に生き続けている。

「めんたいロック」の矜持|森山達也(THE MODS)

80年代から日本のパンク・ロックを牽引し続けるTHE MODS。そのフロントマン、森山達也の胸元には、常にテレキャスターが鎮座している。

低く構えた美学

福岡、博多が生んだ「めんたいロック」の潮流。革ジャンにリーゼント、そしてテレキャスター。この三種の神器を、これほどまでに完璧に体現しているギタリストは他にいない。

森山氏のスタイルは、徹底して「ロックの教科書」に忠実でありながら、常に「現役」の尖りを感じさせる。黒と白のテレキャスターを曲によって使い分け、膝の位置まで低く構えてかき鳴らす。ライブ終盤、テレキャスターをステージの袖へと放り投げるアクションは、彼の不屈の精神の象徴のようにも見える。

『TWO PUNKS』で奏でられる哀愁を帯びた、しかし力強いカッティング。それは、テレキャスターという楽器が持つ「泣き」と「怒り」の二面性を、見事に表現している。

ストリートの代弁者が選んだ「ヴィンテージ・スクワイヤー」|OKI(THE STREET BEATS)

広島が生んだ孤高のパンクバンド、THE STREET BEATS。そのリーダーでありボーカル・ギターのOKIもまた、テレキャスターを愛する男だ。

「安価」を「本物」に変える力

興味深いことに、OKI氏が長年愛用しているのは、フェンダーのヴィンテージではなく、80年代製の「Squier(スクワイヤー)」だ。当時は安価なラインとして認識されていたが、製造を手掛けていたのは伝説のフジゲン。その品質は、後に世界中のコレクターが血眼になって探すほど高いものだった。

彼のテレキャスターのボディには、オリジナルのペイントが施されている。映画『クローズZERO』などで彼らを知った層も多いだろうが、OKI氏の歌詞に込められた「不条理への抗い」や「純粋な意志」は、テレキャスターの飾らないサウンドと完璧にシンクロしている。

ライブハウスの最前列で浴びるOKIのテレキャスターの音は、信じられないほどデカい。それは、高価な機材を使っているからではなく、彼自身の魂のボリュームが、スクワイヤーを通じて増幅されているからに他ならない。

30年の歳月が刻まれた「戦友」|今井秀明(横道坊主 / HHR THRILL LOUNGE)

横道坊主のギタリスト、今井秀明。彼のテレキャスターを語るには、「経年変化」という言葉だけでは足りない。

剥がれ落ちた塗装、刻まれた歴史

30年以上、メインギターとして使い込まれた彼のテレキャスターは、もはや塗装の大部分が剥げ落ち、木目が剥き出しになっている。これは加工されたレリックではない。何千回、何万回と繰り返されたステージの汗と摩擦が刻んだ、真実の傷跡だ。

彼のセッティングは、敬愛するキース・リチャーズと同じく「5弦オープンG」を基本としている。そこから放たれるのは、日本のロック界でも屈指の「太さ」を誇るリフ。

『STREET NOISE』の冒頭、あの乾いた、しかし重厚なトーンが鳴り響いた瞬間、横道坊主の世界観が完成する。今井氏にとってのテレキャスターは、もはや身体の一部であり、共に老い、共に戦い続ける戦友なのだ。

考察:なぜロックギタリストはテレキャスターに惹かれるのか?

ここまで、時代もスタイルも異なる8名のギタリストを見てきた。彼らに共通しているのは、単に「テレキャスターを弾いている」ことではなく、「テレキャスターという不器用な楽器を通じて、自分自身の生き様を表現している」という点だ。

1. 逃げ場のない「正直さ」

テレキャスターには、ストラトのような繊細なトレモロアームも、レスポールの甘いサステインもない。ミスをすればミスがそのまま音になり、情熱を込めればその分だけ弦が鳴る。その「逃げ場のなさ」こそが、真のロッカーたちがこのギターを愛する理由だろう。

2. デザインの完成度

弁当箱のような四角いブリッジ、シンプルな2つのノブ、そして無骨なヘッド。この「作業道具」のようなルックスは、過剰な装飾を嫌うパンクやロックの精神性と共鳴する。ステッカーを貼っても、ペイントを施しても、あるいは塗装が剥げ落ちても、テレキャスターは常に「カッコいい」ままだ。

3. ミックスを突き抜ける「音の立ち上がり」

バンドアンサンブルの中で、テレキャスターの音は埋もれない。突き抜けるような高音域(通称:Twangサウンド)は、ボーカルの邪魔をせず、かつ鋭いナイフのように音楽に切れ込みを入れる。

これからテレキャスターを手に取る君へ

もしあなたが、「自分も彼らのように、テレキャスターでロックを刻みたい」と思っているのなら、迷うことはない。最初の一本は、フェンダー・メキシコでも、スクワイヤーでもいい。大切なのは、その不器用な楽器を自分の腕でねじ伏せ、自分だけの音を見つけることだ。

おすすめのモデル

- Fender Made in Japan Traditional 60s Telecaster: 日本人の手に馴染む、王道のクオリティ。

- Squier by Fender Classic Vibe ’50s Telecaster: OKI氏のように、コストパフォーマンスの中から「本物」を見つけ出したい人へ。

- Fender Vintera II 50s Nocaster Blackguard Blonde: キースのようなヴィンテージ・トーンを求めるなら、このモデル。

テレキャスターは、決して優しいギターではない。しかし、あなたが誠実に弦を弾けば、必ずそれ以上の熱量で応えてくれる。

コメント