よう、若いの。今日も古いレコードや、YouTubeの奥底にある伝説のライブ映像を漁ってるのか? いいね、その「本物を探そうとする姿勢」、嫌いじゃないぜ。

最近のヒットチャートを否定するつもりはねぇが、今の音楽はどうも小綺麗すぎると思わないか? 修正されたボーカル、完璧に整列したリズム……。もし君が、そんな「デジタルな清潔さ」にどこか物足りなさを感じていて、もっとこう、人間の体臭や泥、そして涙が混じった「剥き出しのロック」を求めているんなら、最高のバンドを教えてやる。

その名は、ザ・ポーグス(The Pogues)だ。

「アイリッシュ・トラッド(アイルランド伝統音楽)のバンドだろ?」なんて、教科書みたいな答えで満足するなよ。彼らは、アイリッシュの魂とパンクの衝動を混ぜ合わせ、ウィスキーで流し込んだ、ロック史上最も美しく、最も汚れた奇跡なんだ。

なぜ、今を生きる君のような若いロックファンが、この「酔いどれ詩人たち」を聴くべきなのか? おじさんの熱量で、その真髄を叩き込んでやる。耳の穴かっぽじって、しっかり読みな!

ロンドンの裏路地から響いた「叫び」

おい、若いの。想像してみてくれ。1980年代初頭のロンドンだ。パンク・ロックの嵐が吹き荒れた後、ニュー・ウェーヴだの、華やかなシンセポップだのが街を席巻し始めていた頃の話だ。

そんな中、薄汚れたパブのステージに、アコースティック・ギターやアコーディオン、バンジョー、そしてティン・ホイッスル(安っぽい縦笛だ)を持ったガラの悪い連中が現れた。彼らはアイルランドの伝統的な調べを、パンク以上のスピードと破壊力でブチかましたんだ。それがザ・ポーグスの始まりだ。

中心にいたのは、シェイン・マガウアン。

ボロボロの歯、常に片手には酒とタバコ。お世辞にも「スター」と呼べる身なりじゃなかった。だがな、彼が口を開けば、そこからは天使の囁きと悪魔の呪詛が同時に飛び出してきたんだ。

彼らは最初「ポーグ・マホーン(Pogue Mahone)」と名乗っていた。ゲール語で「俺のケツにキスしろ」って意味だ。放送禁止用語だったから、後に「ザ・ポーグス」に短縮されたんだが、その反骨精神はこのエピソードだけでも伝わるだろ?

今の時代、コンプライアンスだの何だので、みんな行儀よくしてる。だが、ロックの根底にあるのは「ふざけんな、俺は俺だ!」っていう叫びだ。ザ・ポーグスは、その叫びを最も優雅で、最も野蛮な形で体現したバンドなんだぜ。

ザ・ポーグスは「魂の浄化」を体験させてくれるバンドだ

単刀直入に言おう。

ザ・ポーグスを聴くということは、人間の「弱さ」と「美しさ」の両方を抱きしめるということだ。

彼らの音楽には、酒に溺れ、恋に破れ、社会から爪弾きにされた連中の物語が詰まっている。だが、不思議なことに、それを聴いていると「生きてていいんだ」っていう肯定感が湧いてくる。ただの明るい曲じゃ得られない、深いレベルでの救済だ。

君がもし、ザ・クラッシュの情熱や、トム・ウェイツの哀愁、あるいはボブ・ディランの詩情が好きなら、ザ・ポーグスは間違いなく君の「生涯の一枚」になる。

これから、なぜ彼らが単なるフォーク・バンドではなく、真の「ロック・レジェンド」なのか、その理由を3つのポイントで解説していく。覚悟して聴けよ。

理由その1:アイリッシュ・トラッドとパンクの「核融合」

まず知っておいてほしいのは、彼らがやったことは、単なる「古い曲を速く演奏した」だけじゃないってことだ。それは、血の通った「伝統」に、今を生きる「怒り」を注入する作業だったんだ。

パンク以上の衝撃をアコースティック楽器で

エレキギターのディストーションを上げれば、誰だってうるさい音は出せる。だが、ザ・ポーグスはアコースティック楽器でそれをやった。

- ジェム・ファイナーのバンジョー。

- スパイダー・ステイシーのティン・ホイッスル。

- ジェイムズ・フィアーンリーのアコーディオン。

これらの楽器が、まるでマシンガンのように連打される。そこにパンクのビートが乗っかる。このギャップがたまらねぇんだ。

彼らは伝統音楽の「美しさ」を壊したんじゃない。伝統の中に眠っていた「狂気」や「熱狂」を呼び覚ましたんだ。アイルランドの伝統音楽は、もともと厳しい労働や差別の歴史の中で、人々の感情を爆発させるためのものだったからな。

「本物」の反骨精神

当時の音楽シーンでは、シンセサイザーを使ったきらびやかなサウンドが流行りだった。そんな中、ボロボロのスーツを着て、安酒を煽りながら、古い楽器でバカ騒ぎするポーグスの姿は、誰よりもパンクだった。

「流行りに乗っかってたまるか」「俺たちのルーツを忘れてたまるか」

そんな強い意志が、音の一粒一粒から溢れ出している。若い君がもし、今の均一化されたエンタメに退屈してるなら、この「剥き出しの音」に魂をぶん殴られるはずだ。

理由その2:シェイン・マガウアンという「稀代の詩人」

ザ・ポーグスを語る上で、フロントマンのシェイン・マガウアン(2023年に惜しくも亡くなったが)の存在は欠かせない。彼はただの酔っ払いじゃない。ロック史上、五指に入る「本物の詩人」だ。

溝の中から星を見る

シェインの歌詞の舞台は、いつもロンドンの裏通り、汚れたパブ、賭博場、そして独房だ。そこに登場するのは、ギャンブラー、酔っ払い、娼婦、そして故郷を追われた移民たち。

普通なら目を背けたくなるような光景を、彼は圧倒的に美しい言葉で描き出す。

アイルランドの詩人オスカー・ワイルドの言葉に、「我々は皆、溝の中にいる。だが、その中から星を見上げている者もいる」というのがあるが、シェインの歌はまさにそれだ。

泥酔して泥の中に倒れ込んでいても、その目は夜空の美しさを捉えている。この「絶望の中の希望」こそが、ザ・ポーグスの核心なんだ。

シェインの唯一無二の歌声

彼の歌声は、決して上手いわけじゃない。ガラガラで、時々言葉がもつれる。だが、その声には「真実」しかこもっていない。

取り繕った美声よりも、酒と煙草に焼かれたその声の方が、よっぽど心に突き刺さる。

「歌っていうのは、技術じゃねぇ。どれだけ魂を削って言葉を吐き出せるかだ」

シェインの歌を聴くと、そんな当たり前のことを思い出させてくれる。

理由その3:エルヴィス・コステロをも唸らせた音楽的深み

「ポーグスなんて、ただ暴れてるだけだろ?」

もしそう思ってる奴がいたら、そいつの耳は飾りだ。彼らの音楽性は、驚くほど豊潤で奥深い。

プロデューサーとしてのエルヴィス・コステロ

彼らの2枚目のアルバム『ラム酒、愛、そして鞭の響き(Rum Sodomy & the Lash)』をプロデュースしたのは、あのエルヴィス・コステロだ。

完璧主義者として知られるコステロが、ポーグスの才能に惚れ込み、彼らの混沌としたエネルギーを、見事な音楽作品へと昇華させた。

このアルバムを聴けばわかるが、激しい曲だけでなく、心に沁みるバラードの配置、楽器の重ね方、すべてが計算されている(あるいは、奇跡的なバランスで成り立っている)。

移民のアイデンティティ

彼らの音楽には、ロンドンに住むアイルランド系移民としての葛藤が反映されている。自分たちのルーツ(アイルランド)を大切にしながら、現実の厳しい生活(ロンドン)を生き抜く。

この「どこにも居場所がない感覚」や「アイデンティティの探求」というテーマは、今の時代に生きる若者にも通じるものがあるはずだ。

ネットの世界でどこにでも繋がれるようでいて、どこにも自分の居場所が見つからない……そんな孤独を感じた時、ポーグスの音楽は最高の「戦友」になってくれる。

これだけは聴け! オヤジが教える必聴の3枚

「よし、ポーグスを聴いてやるよ。でも何から聴けばいいんだ?」

という君のために、俺が魂を込めて選んだ3枚を紹介する。これらは「ロックの遺産」として、君のライブラリに永久保存されるべき名盤だ。

① 『Red Roses for Me(赤い薔薇を僕に)』 (1984)

記念すべきデビュー作だ。まだ荒削りで、パンクの衝動が全開。とにかくスピード感があって、聴いているだけでパブで暴れたくなるような熱気がある。

「Streams of Whiskey」を聴いて、シェインの咆哮に痺れてくれ。

② 『Rum Sodomy & the Lash(ラム酒、愛、そして鞭の響き)』 (1985)

最高傑作との呼び声高い2枚目。タイトルの「ラム酒、男色、そして鞭(イギリス海軍の伝統を揶揄したチャーチルの言葉だ)」からして最高だろ?

コステロのプロデュースにより、音楽的な深みが一気に増した。「Dirty Old Town」や「A Pair of Brown Eyes」といった、涙なしでは聴けない名曲が詰まっている。

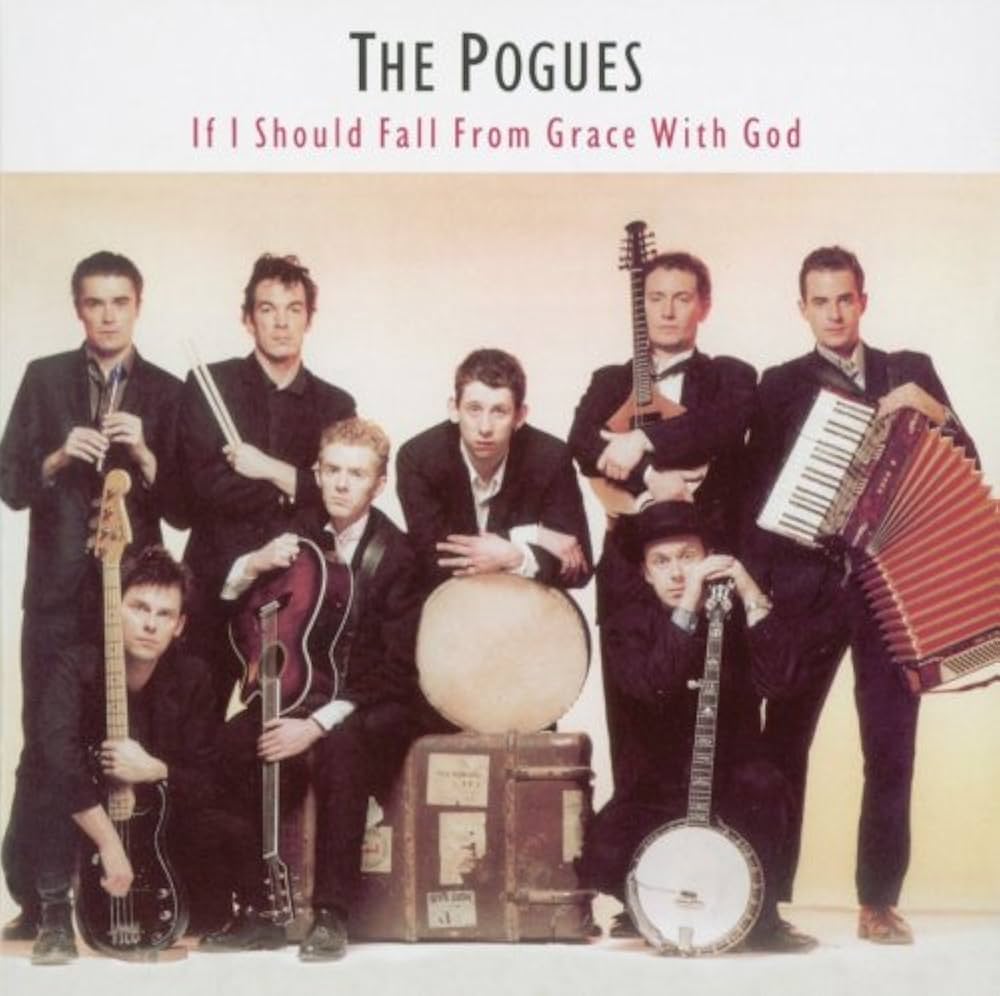

③ 『If I Should Fall from Grace with God(堕ちた天使)』 (1988)

彼らの人気が絶頂に達した3枚目。代表曲「Fairytale of New York(ニューヨークの夢)」が収録されているのはこれだ。アイリッシュだけでなく、スペインや中近東のフレーバーも取り入れた、非常に野心的な作品だ。

伝説の名曲「ニューヨークの夢(Fairytale of New York)」を語らせろ

ザ・ポーグスを語る上で、この曲を避けて通ることはできない。

世界中で「最高のクリスマス・ソング」として愛されているが、中身は普通のクリスマス・ソングとは正反対だ。

歌われているのは、ニューヨークの留置所にぶち込まれた男と、かつて愛し合った女の罵り合いだ。「あんたなんて最低よ」「お前こそ、ジャンキーのくせに」なんて言葉が飛び交う。

だが、曲の後半、美しいアイリッシュ・ダンスの旋律に乗せて、二人はかつての夢を語り合う。

「俺は、お前ならやれると思ってたんだ」

「私は、あなたを待ってたのよ」

この曲がなぜ、これほどまでに多くの人の心を打つのか。

それは、これが「理想の愛」ではなく、「現実の、泥にまみれた、それでも捨てられない愛」を描いているからだ。

完璧じゃないからこそ、愛おしい。

シェインと、ゲストボーカルのカースティ・マッコール(彼女もまた素晴らしいシンガーだった)の掛け合いは、ロック史に残る最高にロマンティックで、最高に悲しい瞬間だぜ。

シェイン・マガウアンという生き方と、その最期

若い君たちには、シェインの破天荒なエピソードは、単なる「古い時代の伝説」に見えるかもしれない。

だが、彼は最後まで自分を貫き通した。

アルコール依存、薬物、数々の奇行……決して褒められた生き方じゃない。だが、彼は「自分を偽ること」だけは一度もしなかった。

2023年11月30日、彼は65歳でこの世を去った。

彼の葬儀は、故郷アイルランドで国葬に近い規模で行われた。教会の前には数千人のファンが集まり、彼の曲を歌い、踊り、ウィスキーの瓶を掲げた。

葬儀の最中、教会の祭壇の前でバンドが「ニューヨークの夢」を演奏し、参列者が踊り出した映像を見たか?

あんなに美しくて、あんなに「ロック」な別れの儀式を、俺は他に知らない。

彼は死んだが、彼が残した歌は死なない。

君のような若い奴が、ふとした瞬間にポーグスを聴き、「ああ、これでいいんだ」と拳を握りしめる時、シェインは君の隣でニヤリと笑っているはずだ。

若いロックファンがザ・ポーグスから学べること

さて、そろそろ話をまとめよう。

君がザ・ポーグスを聴くことで得られるものは、単なる「音楽の知識」じゃない。

それは、「不器用でも、傷だらけでも、それを誇りに思って生きる」という姿勢だ。

今の世の中、失敗を恐れて、みんなが正解を探してる。SNSで他人の目を気にして、自分を加工して見せようとする。

でもな、ロックってのは本来、その逆なんだ。「俺はこんなにダメな人間だ、だけどこの歌だけは誰にも負けねぇ!」っていう、開き直りの美学なんだ。

ザ・ポーグスは、その極北だ。

彼らの音楽を聴いて、一緒に叫んでみろ。

「Dirty Old Town」の哀愁に浸ってみろ。

「Sally MacLennane」の爆速リズムに身を任せてみろ。

そうすれば、君の中に眠っている「野性」や「純粋な感情」が、きっと目を覚ます。

さあ、今すぐボリュームを上げろ

結論を繰り返すぜ。

古いロックが好きなら、ザ・ポーグスを通らない手はない。

彼らの音楽は、時代遅れのフォークじゃない。いつの時代も、抑圧され、孤独を感じ、それでも何かを愛そうとする人々のための「パンク」なんだ。

- まずは『Rum Sodomy & the Lash』をスピーカーでガンガンに鳴らせ。

- シェインの、あのひしゃげた歌声に耳を傾けろ。

- 歌詞を追いながら、そこに描かれた「汚れなき魂」を感じろ。

もし、君がポーグスの音楽に心動かされたなら、君のロックの血は本物だ。自信を持って、これからも古いロックを掘り下げていけ。

オヤジの説教はこれでおしまいだ。

次は、どこかのパブかライブハウスで、ポーグスの曲に合わせて一緒に乾杯できるのを楽しみにしてるぜ。

「Pogue Mahone!(俺のケツにキスしやがれ!)」

ザ・ポーグスよ、永遠に。

【あとがき】

ここまで読んでくれて感謝するぜ。

ザ・ポーグスの魅力は、こんなおやじ程度じゃ到底語り尽くせねぇ。だが、君が「聴いてみようかな」と思ってくれたなら、この記事を書いた甲斐があったってもんだ。

ロックってのは、継承されるもんだ。俺たちが熱狂した音を、君たちが新しい感性で受け止めてくれる。これこそが、音楽の醍醐味だからな。

シェイン・マガウアンはもういない。だが、彼の音楽は君が再生ボタンを押すのを待っている。

最高の夜を過ごしてくれ。じゃあな!

コメント